|

(1) 近代的灯台施設 |

|

|

|

|

|

|

|

① |

伊王島灯台 (写真1) |

|

|

|

|

慶応2年(1866)米・英・仏・蘭の4カ国と改税約書(江戸条約)締結時に全国8か所に設置された灯台のひとつ。

明治4年(1871)英人技師プラントンの設計で鉄造六角形の第一等不動灯として建設された日本初の鉄造洋式灯台。その上部が現在も残っている。 |

写真1:伊王島灯台 |

|

|

|

|

|

|

|

② |

同旧吏員退休所

(写真2) |

|

|

|

|

同じくプラントンの設計で明治10年(1877)完成した洋風建築で、平屋桟瓦葺き、壁体が日本最古の無筋コンクリート造である。

長崎県指定有形文化財で、灯台史料館として使用されている。 |

写真2:同旧吏員退休所 |

|

|

|

|

|

|

(2) 国際海底電線施設 |

|

|

|

|

|

|

|

① |

国際海底電線小ヶ倉陸揚庫 (写真3) |

|

|

|

|

デンマーク国の大北電信会社が、明治4年(1871)から同16年(1883)の間に、長崎から上海およびウラジオストク間に各2条の長距離海底ケーブルを、当地に陸揚げして以来、約1世紀にわたり対外通信の使命を果たした。昭和15年(1940)わが国に委譲、戦時中一時途絶、昭和23年(1948)ウラジオストク間が再開した。外港埋立計画で位置が移動。

長崎県指定史跡。 |

写真3:国際海底電線小ヶ倉陸揚庫 |

|

|

|

|

|

|

|

② |

NTT海底線史料館 (写真4) |

|

|

|

|

西泊に明治29年(1896)に建設された英国製ケーブル移動装置の電源舎で、蒸気汽缶・漲排水用ポンプが設置され、貯線槽と敷設船間の海底ケーブル移動時の動力源として活躍した。

役目を終えた現在は史料館となり、様々な海底線関係資料を展示・保管する。 |

写真4:NTT海底線史料館

写真提供:森田信之氏 |

|

|

|

|

|

|

(3) 近代水道施設 |

|

|

|

|

|

|

|

① |

本河内高部ダム

(写真5) |

|

|

|

|

出入りする外国人の強い要請もあって、財政負担を危惧する一部市民の反対のなか、明治22年(1889)

長崎県令日下義雄が任命した吉村長策が工師長となって着工、同24年(1891)日本で3番目、ダム式では初の近代水道として完成。昭和57年(1982)の大水害後、改修されて洪水調節の役も担う。 |

写真5:本河内高部ダム |

|

|

|

|

|

|

|

② |

本河内底部ダム (写真6)

・西山ダム (写真7) |

|

|

|

|

長崎市第一次水道拡張工事として、本河内底部ダムが明治36年(1903)、西山ダムが同37年(1904)完成。前記吉村長策が顧問を勤めた。

日本で2番目のコンクリート造重力式ダムである。 |

|

|

|

写真6:本河内底部ダム |

写真7:西山ダム |

|

|

|

|

|

|

(4) 近代橋梁 |

|

|

|

|

|

|

|

① |

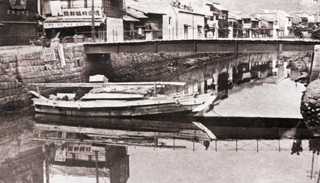

鉄(くろがね)橋 (写真8.9) |

|

|

|

|

大川(中島川)の西浜町(現・浜町)・築町間に架かっていた大橋のところに明治元年(1868)日本最初の鉄製の橋が完成した。井上馨判事が監督、独人技師ボーゲルが設計、長崎製鉄所頭取本木昌造が製作にあたった。

昭和6年(1931)鉄筋コンクリート橋に架け替えられ、その後も川幅拡張による架替えを

重ねて現在に到っている。 |

|

|

|

写真8:明治に完成した鉄橋

(株)長崎文献社発行「アルバム長崎百年」より |

写真9:現在の鉄橋 |

|

|

|

|

|

|

|

|

② |

出島橋

(写真10) |

|

|

|

|

明治21年(1888)、中島川の流路変更工事により出島の北岸が削られ、石橋がなくなり、出島東部と江戸町間に木鉄混交橋が創建され、同23年(1890)には出島西部と江戸町間に新川口橋が米国輸入の鉄材を使って架設された。同37年(1904)近くに玉江橋ができ、新川口橋が不要となったので、その鉄材を使って同43年(1910)出島橋が架け替えられた。

平成15年(2003)日本土木学会が国内で現に使用されている最も古い鉄橋として「選奨土木遺産」に認定した。 |

写真10:現在の出島橋 |

|

|

|

|

|

|

|

③ |

本河内底部ダム放水路橋 (写真11) |

|

|

|

|

長崎大学名誉教授岡林隆敏先生によれば、日本で最初の鉄筋コンクリート橋梁として、田辺朔郎が設計し、明治36年(1903)3月完成したとされる。琵琶湖疏水日の岡第11号橋の完成より3ヶ月前のことである。

長崎史談会相談役 宮川雅一 |

写真11:本河内底部ダム放水路橋 |

|

|

|

|

|